☆別ウインドウで拡大表示☆

歩いた足跡

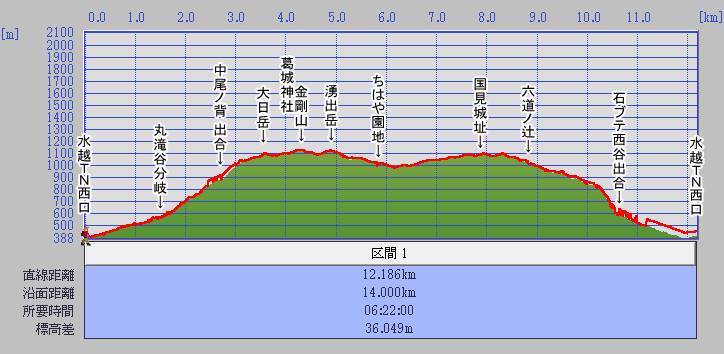

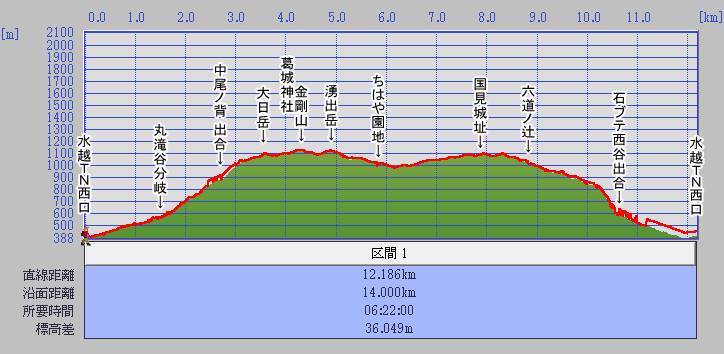

歩行断面図

※ダウンロードできない場合は こちらを参照

| TKM の デジカメと山歩き | 2015/8/23(日) | ☆別ウインドウで拡大表示☆ |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 晴 | |||||

| 金剛山 | |||||

| スタート:水越TN西口 → | |||||

| ルート :↑石ブテ東谷、↓石ブテ尾根 | |||||

| 日本200名山、関・近100名山 | 歩いた足跡 |

歩行断面図 |

|||

| 【所在地】奈良県 | |||||

| 【山地系】金剛山地 | |||||

| 湧出岳 | 足跡のダウンロードは ( こちら ) から ※ダウンロードできない場合は こちらを参照 |

||||

| Ⅰ△1111.89m (金剛山) | |||||

| 標高 | 時間 到着/出発 |

休憩 タイム |

地名・ポイント名 | 区間 歩行タイム |

ガイド本 コースタイム |

(往)歩行 累積タイム |

(復)歩行 累積タイム |

自宅⇔現地 | (往) | (復) |

| 400m | 07:40 | ① 水越トンネル西口(石筆橋) | 0:36 | - | 0:36 | 出発時間 | 06:25 | 14:10 | ||

| 08:16 | ② 丸滝谷分岐 | 到着時間 | 07:25 | 15:25 | ||||||

| 1:32 | - | 2:08 | ||||||||

| 09:48~09:58 | 0:10 | ③ 石ブテ東谷 別れ | 片道距離 | 43 ㎞ | 44 ㎞ | |||||

| 0:25 | - | 2:33 | ||||||||

| 10:23~10:29 | 0:06 | ④ 六道ノ辻 | 往復距離 | 87 ㎞(AVG= - ) | ||||||

| 0:29 | 0:20 | 3:02 | ||||||||

| 1125m | 10:58 | ⑤ 金剛山 P1125(葛木神社) | ||||||||

| 0:11 | - | 3:13 | ||||||||

| 1111m | 11:09 | ⑥ 湧出岳 △1111.9 | ||||||||

| 0:14 | - | 3:27 | ||||||||

| 11:23~11:50 | 0:27 | ⑦ ちはや園地 | ||||||||

| 0:33 | - | 4:00 | 0:33 | |||||||

| 12:23 | ⑧ 国見城址 | ASC(総上昇)プロトレック | 855 m | |||||||

| 1:05 | - | 5:10 | 1:38 | |||||||

| 13:28 | ⑨ 石ブテ西谷 出合 | DSC(総下降) 〃 | 805 m | |||||||

| 0:31 | - | 5:36 | 2:09 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 13:59 | ⑩ 水越トンネル西口(石筆橋) | 総上昇量(GPS) | 801 m | |||||||

| 6:19 | 0:43 | 5:36 | - | 移動距離(GPS) | 14.9 ㎞ | |||||

奈良 → 《R24》 → 《R309》 → 水越トンネル西口

※ 帰路は部分開通している京奈和道の御所南ICから帰宅

水越トンネル西口より旧道に折り返し、石筆橋の少し上部に路駐

石筆橋 → 《石ブテ東谷》 → 六道ノ辻 → 大日岳 → 葛木神社(金剛山) → 一ノ鳥居 → 湧出岳 → ちはや園地 → 《金剛山遊歩道》 → 国見城址 → 大日岳 → 六道ノ辻 → 《石ブテ尾根》 → 石ブテ西谷 出合 → 《石ブテ林道》 → P

8月も下旬に入り、さすがに猛暑日はなくなったが、天気が良い日はまだまだ暑い。

その暑さを和らげる谷コースを歩くことににした。

金剛山の「石ブテ東谷」だ、別名「勘助屋敷」。

以前から歩いてみたいと思っていたルートであったが、素人には難しいルートのようで、ネットのレポも中級以上で、沢屋さんのレポが多い。

そんなんで当方にはムリかと思っていたが、沢靴でなく登山靴で登っているレポもあった。

このところ、夕立はあったものの天気が続いており、水量もあまり多くないと思われ、暑い時期なので例えドボンしても装備は濡れるが、水に濡れてしまうが寧ろ気持ち良いかも。

一番の心配は岩に滑っての滑落であるが、ムリをせず、厳しければ引き返す事を前提に挑戦してみる事にした。

トンネル西口から旧道に折り返すと、今日も路駐の車が列をなしていた。列の先の石筆橋の少し上に行った所に当方も路駐。

石筆橋を渡り、舗装林道を詰めて行く。大堰堤を右に見てしばらく行くと、舗装が切れ林道の終点だ。

以前には林道終点から鉄板橋を渡ると、左岸沿いのルートにつながっていたが、その鉄板橋は洪水で消失してしまっており、その洪水の影響で河原が広がっていた。

従って橋がなくても渡渉に問題なく、川向うの巻道から登って行けるが、今日は川を遡行して行く事にした。

水量はそこそこあるものの、深い所を避ければ、問題なく川を歩いて行ける。

小さな滝もあるが、すぐ横を巻いて行けるので問題なし。

暫くそんな状態で進むと、「丸滝谷」「中尾ノ背」「石ブテ東谷」の分岐に着いた。ここまでは過去に3度ほど来ている。 (「丸滝谷」ルート2回・「中尾ノ背」ルート1回)

分岐地点でカメラを撮っていると、沢靴を履いた、中年の単独さんが、足早に当方を抜いて行き「石ブテ東谷」へと向かっていった。当方も後を追い「石ブテ東谷」方面に進む。分岐にある滝は左側から巻いて行く。

その滝の上部に出て入渓し、遡行を開始。 と 云うと大げさであるが、単に沢を登って行くだけの事。

問題は次々に現れる滝であるが、殆どの滝にはお助けロープ(フィックスロープ)がある。ロープがない滝は、滝の横を登ることが出来る。

登山靴だとロープ無しでは登れない滝が、数ヶ所ほどあった。何れにもフィックスロープは架けられていた。

しかしそのロープは寸足らずの物もあり、少し古そうな代物もあった。

ロープに全体重を賭ける場面もあるので、そのロープの信頼度が大前提だ。プチンとなったらタダでは済まない、下手をすると一巻の終わり。ロープの強度を確認しながら登る。

この時点ではロープをフィックスしている木・ロープの状態には問題かったが、劣化や擦り切れる可能性もあるので細心の注意が必要だ。できればロープが複数懸けになっていると間違いはないと思ったのだが・・

そんな状態でいくつか滝を超えると、前方から丸滝谷分岐で当方を抜いて行った単独さんが戻って来た。

障害物か何かがあって、通行不可になっているのかと尋ねると、上まで行かずに戻って来たとの事、沢歩きの訓練かナ。

滝を登ったり、沢で大岩を跨いだりで、普段使わない筋肉を使ったため、途中でバテバテになってしまう。

おまけに谷中で気温が低いにも関わらず汗ダク。何度も沢で顔を洗い首元を冷やす。

やたら時間がかかるのみで、中々前に進まない。たまらず途中で休憩を挟み小腹ごしらえをする。

暫く休憩し息を整え、再び歩き出すと次第に水は涸れ、少し先の右手にテープが見えてきた、高度 870~880m地点。

このまま谷を詰めて行くと、急登で泥だらけのアリジゴクが待っているらしい。ここは素直にテープに従い谷を別れ、中尾ノ背に登る事にする。

折り返すように尾根に向かうルートはシッカリとした踏み跡がついている。100mほどダラダラと進むと、中尾ノ背ルートに合流。

合流地点には分岐を示すテープが木に巻かれていたが、危険とかかれていた。確かに当方程度の技量であれば、このルートは下りでは絶対に使いたくない、いや使えない。

中尾ノ背を登り始めるといきなりの急登。しかし道はシッカリしており歩きやすいので、先ほど歩いてきた谷道よりは楽だ。途中で単独さんとすれ違う。

フーフー言いながら台地上の所に出ると、丸滝谷ルートからの合流点で、石ブテ東谷源流ルートの合流点でもあった。年配の単独さんが上半身裸になり、シャツと下着を干していた。

そこから一登りすると、また小さな台地上の場所に出た、そこが石ブテ尾根への分岐点だ。もう一登りすると、六道ノ辻。そこで一服をする。

六道ノ辻で水分補給をし息を整え、山頂に向かう。このルートに出ると多くの人がいた。

大日岳で大峰方面の展望を見ると霞んでいてほとんど見えない。今日は天気はマアマアだか雲が多く空気は濁っているようだ。

転法輪寺の本堂の前を横切り、金剛山の最高点の葛木神社に入り山歩きの無事を祈願。

一ノ鳥居から湧出岳の一等三角点にタッチし、ちはや園地に向かう。

時間は少し早かったが、エネルギーを消耗し腹が減ったので「ちはや園地」で昼食。

昼食後、いつも通り金剛山遊歩道で国見城址に向かう。大勢の人のいる国見城址を素通りし下山へと向かう。何時もならもう少し歩きたいところであるが、慣れない谷歩きのためか・暑さのためか・はたまた加齢の為だろうか?? 今日はクタビレタ。素直に謝って下山。

大日岳から六道ノ辻まで進んで帰路もここで一服。下山道を

①太尾西尾根 ②中尾ノ背 ③石ブテ尾根 のどれにするかで少し迷う。

石ブテ尾根は積雪期に2度ほど下っているが、何れも尾根先までのルート。今回は尾根先まで向かわずに途中から石ブテ西谷に下りるルートで下山することにした。このルートは6年前に登りで使ったことがある。

六道ノ辻から一段下の分岐で朝登って来た中尾ノ背を正面に見て左の石ブテ尾根に向かう。

無雪期に下るのは初めての道だ。ダラダラとした下りで比較的道幅も広く歩きやすい、途中で2か所ほど小さなアップダウンがあるがたいしたことはない。

P895地点の先で、中年女性お二人さんを追い抜く、往路で六道ノ辻で休憩中にお話ししたお二人さんだった。

尾根・谷道の分岐に出ると、どちらも踏み跡がシッカリしているようだ。予定通り左の石ブテ西谷に下りるルートに入る。

いきなりの爆下りであるが、木の根っこがステップになっていたり、ルート脇の木を掴みながら下れるので、滑る危険はあまりない。しかし足には大きな負担がかかる。

高度差 200mを一気に石ブテ西谷まで下り、そのまま川に下りようとしたが川沿いに半分草に覆われたルートがあるようなので、暫く川沿いに歩くと支谷のガレ谷に出合った。そこからすぐ左の本流に下りた。

以前の記憶では林道終点から、渡渉するとすぐに登山口があったような気がしたのだが、ハッキリとは覚えていない。

方向的には川を下って行けば良いのだが、と思い左右を見渡すと、反対側(左岸)にルートがあった。

川を離れ左岸沿いに下ると、青崩道に向かう階段があった。左にその丸太階段を見送り、少し進むと再び渡渉し、右岸側に移動。すぐ先で足元はコンクリート道になったが、人が通れるほどの幅しかない。振り向くと滝があり、その滝を左岸側から巻いて下ってきたようだ。下山したところから川を下ることは不可能だった。

この手前で沢靴を履いた単独さんと出会っている。

青崩道に向かう丸太階段は 2012-12-29、石ブテ尾根へは2009-2-7 に来ているが、その当時は何れの登山口へも分かりやすい一本道であったが、台風か洪水かで本来の道が流出したようで、現在の道は複雑になってしまっていた。今回は何とか迷わすに下れたが、非常に分かりにくい感じを受けた。

コンクリート道はダンダンと広くなり、右にに石ブテ尾根の尾根先ルートを見て、ダラダラと石ブテ林道を下って行き、駐車地に戻る。

この記録を書いている今日(山歩きの翌日)、太ももがパンパンに張って痛い、普段なら筋肉痛は2~3日して出てくるが、今回は即効で筋肉痛だ。

久しぶりの山歩きと云う事もあるが、道なき道の谷ルートは厳しい。

|

|

|

|

|

|

|

|

|