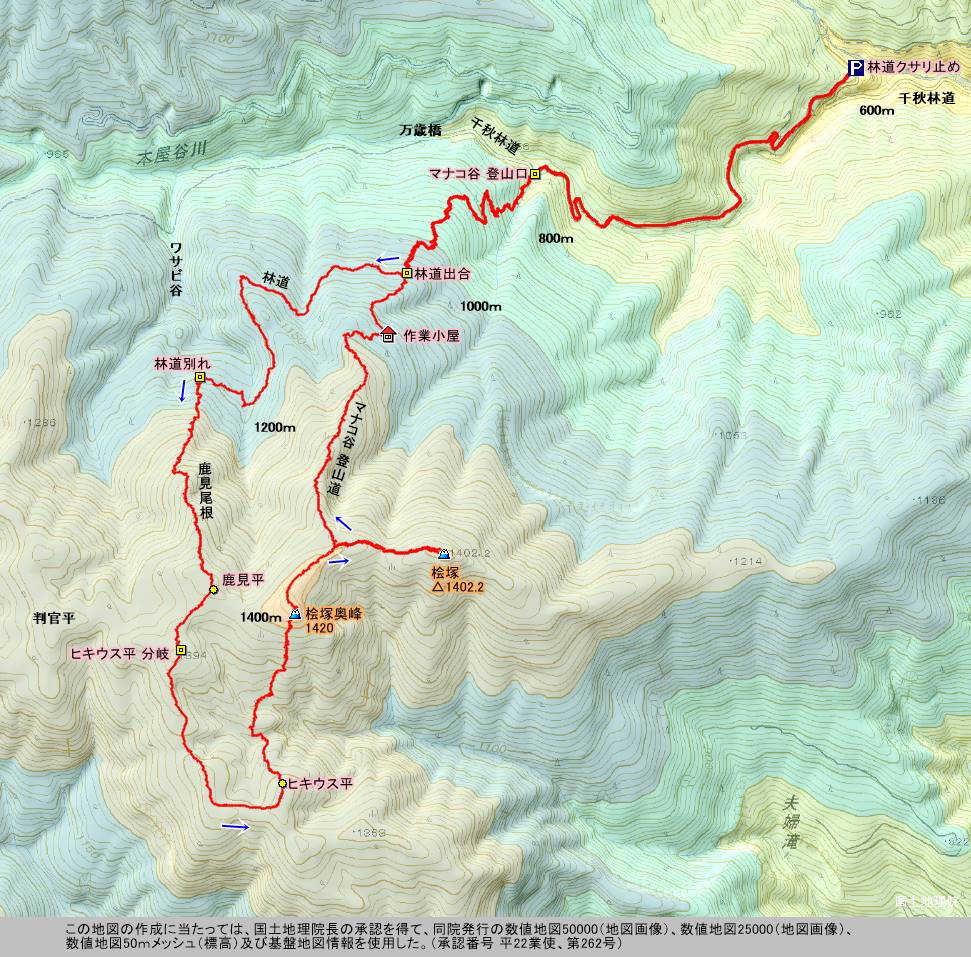

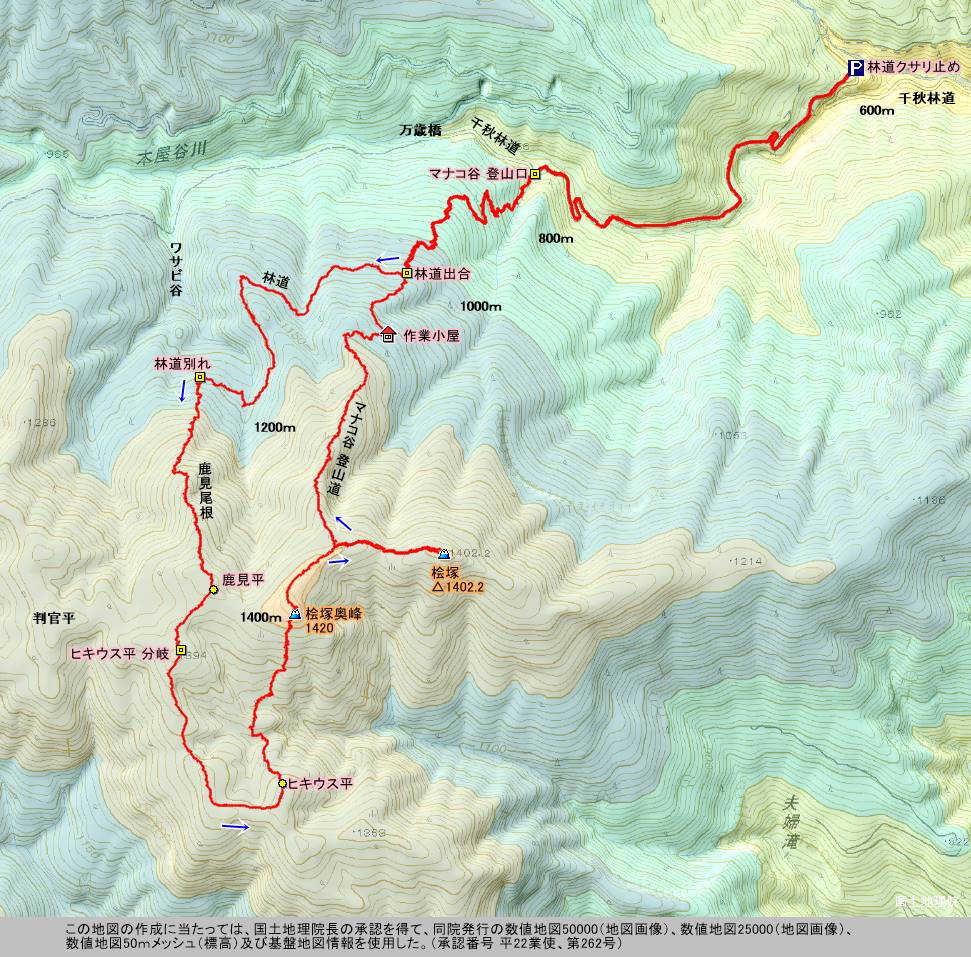

☆別ウインドウで拡大表示☆

歩いた足跡

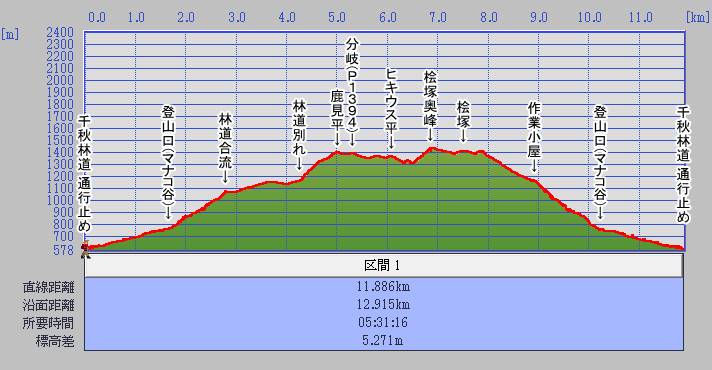

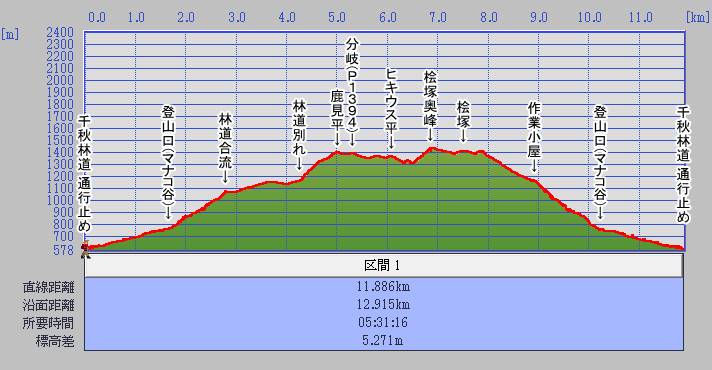

歩行断面図

※ダウンロードできない場合は こちらを参照

| TKM の デジカメと山歩き | 2016/12/12(月) | ☆別ウインドウで拡大表示☆ |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 晴 | |||||

| 桧塚奥峰・桧塚 | |||||

| スタート:マナコ谷 → | |||||

| ルート :↑鹿見尾根、↓マナコ谷 | |||||

| 関西100名山 |  歩いた足跡 |

歩行断面図 |

|||

| 【所在地】三重県 | |||||

| 【山地系】台高山地 | |||||

| 桧塚 | |||||

| Ⅲ△1402.17m (蓮2) | |||||

| 足跡のダウンロードは ( こちら ) から ※ダウンロードできない場合は こちらを参照 |

|||||

| 標高 | 時間 到着/出発 |

休憩 タイム |

地名・ポイント名 | 区間 歩行タイム |

ガイド本 コースタイム |

(往)歩行 累積タイム |

(復)歩行 累積タイム |

自宅⇔現地 | (往) | (復) |

| 590m | 08:03 | ① 千秋林道 国交省雨量観測所 | 0:29 | - | 0:29 | 出発時間 | 06:00 | 13:45 | ||

| 09:32 | ② マナコ谷 登山口 | 到着時間 | 07:55 | 17:10 | ||||||

| 0:44 | - | 1:13 | ||||||||

| 09:16 | ③ 1070m 林道に折れる | 片道距離 | 74 ㎞ | 76 ㎞ | ||||||

| 1:11 | - | 2:24 | ||||||||

| 10:27 | ④ 鹿見平(桧塚登山道 出合) | 往復距離 | 149 ㎞(AVG= - ) | |||||||

| 0:05 | - | 2:29 | ||||||||

| 10:32 | ⑤ P1394 | |||||||||

| 0:15 | - | 2:44 | ||||||||

| 10:47 | ⑥ ヒキウス平 | |||||||||

| 0:29 | - | 3:13 | ||||||||

| 1420m | 11:16~11:48 | 0:32 | ⑦ 桧塚奥峰 C1420 | |||||||

| 0:11 | 0:15 | 3:24 | 0:11 | |||||||

| 1402m | 11:59 | ⑧ 桧塚 △1402.2 | ASC(総上昇)プロトレック | 995 m | ||||||

| 1:09 | 1:20 | 4:33 | 1:20 | |||||||

| 13:08 | ⑨ マナコ谷 登山口 | DSC(総下降) 〃 | 965 m | |||||||

| 0:23 | - | 4:56 | 1:43 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 13:31 | ⑩ 千秋林道 国交省雨量観測所 | 総上昇量(GPS) | 1055 m | |||||||

| 5:28 | 0:32 | 4:56 | - | 移動距離(GPS) | 12.2 ㎞ | |||||

奈良 ⇔ 《R24》 ⇔ 《県14》 ⇔ 《R166 和歌山街道》 ⇔ 栃谷(加杖坂トンネル) ⇔ 青田 ⇔ 《千秋林道》

千秋林道 クサリ止め手前 「国交省 木屋谷雨量観測所」 横の駐車場

P → マナコ谷登山口 → 高度1060m林道 → 《鹿見尾根》 → 鹿見平 → P1394 → ヒキウス平 → 桧塚奥峰 → 桧塚 → 主稜出合 → マナコ谷登山口 → P

奈良市内に早く戻れる桧塚あたりに行こうかと、積雪・凍結の情報を見るためネットをググっていたら、ヤマレコに、マナコ谷登山口から登り、その途中で登山道から林道に折れ、西の尾根に移動してP1394の北側で明神岳からの道に合流する レポがあった。その西の尾根は鹿見尾根と言うらしい。

そのレポでは、桧塚奥峰からヒキウス平まで谷越えのショートカットで歩いていた。

そのルートを参考に逆回りで歩いてみる事にした。

青田から千秋林道に入ると、林道は少しぬかるんだ所や、大きな落石はどけられているものの、小さな落石や折れた小枝が林道上に多くあり、それらを踏み付けないように速度を落として進む。

丁度 1年前(2015/12/13)にもここを通っているが、その時はそんな荒れた印象はなかったが、今回は少しヒヤヒヤした。

前回と同じくクサリ止めチェーン手前にある「国交省 木屋谷雨量観測所」の横に駐車。

舗装林道を 30分ほど歩き、マナコ谷登山口に到着。

登山口前の駐車地に三重県№の黒い軽ワゴンが停まっていた。登山者の車の匂いがするが車止めのチェーンを外して来ているので関係者の車かな

登山口から谷沿いに登って行くと、崩壊地点があり、上部に迂回するためにロープがあった。

しかし崩壊部分に踏み跡が出来ており、それほど危険に見えなかったので、注意してその崩壊部分を横断する。

谷沿いの道を少し上がった所で、その谷を離れ山の斜面を横切るように折り返しながら高度を上げていく。

所々で倒木が邪魔をするものの、踏み跡はシッカリしており、傾斜も緩くしてあるので歩きやすい。

林道を幾つか横断していくので、どの林道が目的の林道か分からない。

高度 1060m付近の比較的大きな林道を横断する所で、GPSに落として来たルートを確認すると、その林道が目的の林道だ。

殆ど傾斜のない林道を山腹を巻くように進むと林道分岐が出てきた。

右方向に進む林道は下り気味に谷の方に向かっているので、真っ直ぐ山腹を巻いて行く左の林道を選択。

少し先で谷を大きく巻いて、次に尾根先を回り込むと、再び分岐が出てきた。

その林道分岐は迷った。右は下り気味に山腹を前方に向かっている。左の林道は少し登り気味に前方に向かっている。地形図を見ると、左の林道は、先ほど回り込んだ尾根の方へ向かっているようだ。その尾根は目的の尾根ではないので、右の林道に入る。

分岐地点では下り気味の林道だったので少し心配しながら進んだが、すぐ先で平行道に変わり、前方に谷(口ワサビ谷)が見えてきたので間違いないことを確信。

その谷を巻く所まで来ると、可成り古いものの頑丈な木製の橋が架けられてあった。

その先で再び尾根を巻く所が、目的の尾根 鹿見尾根だ。目印・踏み跡など一切ない。

登りやすい所から適当に取り掛かる。傾斜はキツイが広尾根で案外に足元は良いので登って行くのに支障はない。とにかく体力勝負の登りだ。風がないので汗が出始める位だ。

暫くそんな中を登って行くと、前方に岩稜が見えてきた。広尾根なので右から巻いてその上に上がると、尾根上が開けて景色が一変。隣にマナコ谷登山道の通る尾根、振り返ると三峰山やその左奥には室生の山々も見えていた。

傾斜も少し緩くなり、尾根上にある自然の大木を見ながら登って行く。地面に白いものが出始め、残雪かと思いきや、よく見れば霧氷が落ちた跡のようだ。

そんな雰囲気の良くなった尾根を登りきると、マタマタ景色が一変。ブナの森が待ち構えていた。

前方を明神岳から桧塚に向かうルートが通過している、判官平と桧塚奥峰に挟まれたところで鹿見平というらしい。

桧塚への山道に合流し、明神岳方面に少し戻るとP1394。道標にはないヒキウス平への分岐地点だ。

落ち葉で踏み跡が見えないのでヒキウス平方面に向かって適当に進む。

いい雰囲気の森をブラブラ 15分ほど進むとヒキウス平に到着。正面の桧塚劇場(奥峰)には人影は見えなかった。

今日のルートを参考にさせていただいたレポと同じく、ヒキウス平から、桧塚奥峰までショートカットして直接向かう。

ヒキウス平の先から左方向(東南)に少し下ると、水がチョロチョロと流れている小川に出る。その正面が岩場になっているので少し左へ廻り、反対側に等高線 1本分を登り返す。

ピーク付近はシャクナゲの密集地帯になっているので、その縁に沿って回り込んで行き、その先 何となく人の通り道のような所を下って行くと、再び水がチョロチョロと流れている小川の合流点に出た。その合流点を渡渉し、桧塚奥峰のピークを目指して登り返す。

広い斜面の傾斜はキツイが足元は悪くない。

最後の登りなので、一生懸命に登る。高度差 100m程を登り、ピークの岩場を左から巻いて上がると桧塚奥峰の大展望地だ。

誰もおらず風もほとんどないので、最高の展望地から先ほど通過したヒキウス平を正面下方に望みながら昼食にする。

昼食中に単独の青年が来たが、写真を撮ったのみでそのまま先に向かっていった。今日入山して見かけた人は、その単独さん 1人のみだった。

昼食を終え、改めて景色を見直す、大峯方面は少し雲が出ていて、大普賢の先は見えなかったが、東の方は山の向こうに水平線が見えていた。その景色をカメラに収め下山に向かう。

桧塚まで行って三角点にタッチしてから、先ほど昼食をした桧塚奥峰や水無山・国見山を見ながら少し戻ると、マナコ谷登山口への分岐のある「主稜出合」だ、テープなどの目印が大分増えていた。

その尾根を下りかけると、正面の三峰山の遥か奥に白い山が薄らと見えているではないか、その左にも白い山が見える。

御嶽山と乗鞍岳だ。いまだに三峰山の「木曽御嶽山ビューポイント」から御嶽山を見たことがないのに、もっと遠い桧塚から見えたのは少し感激。

そんな見晴らし尾根を下って行くと、植林地帯に突入。踏み跡を外さないようにドンドンと下って行く。

途中の作業小屋の前を左に折れ、山道なりに下って行き、あさ分岐別れした林道を横断すると、その先は杣道のような明確な道に変わる。山腹を斜めに折り返しながら少し下ると、やがて水音が聞こえ始め、今度は谷沿いに下って行くルートに変わり、入山したマナコ谷登山口に到着。

登山口前に駐車していた、黒い軽ワゴンは帰っていた。

林道をブラブラ下って行き、気になっていた駐車地点の手前の車止めチェーンを確認する。

チェーンには鍵がなく、簡単に外す事が可能だった。

以前あった通行止の看板はなくなっていたので、勝手に外して侵入しても良いのかな?

もし良ければ、登山口までの往復で 1時間の林道歩きが短縮できるのだが・・・