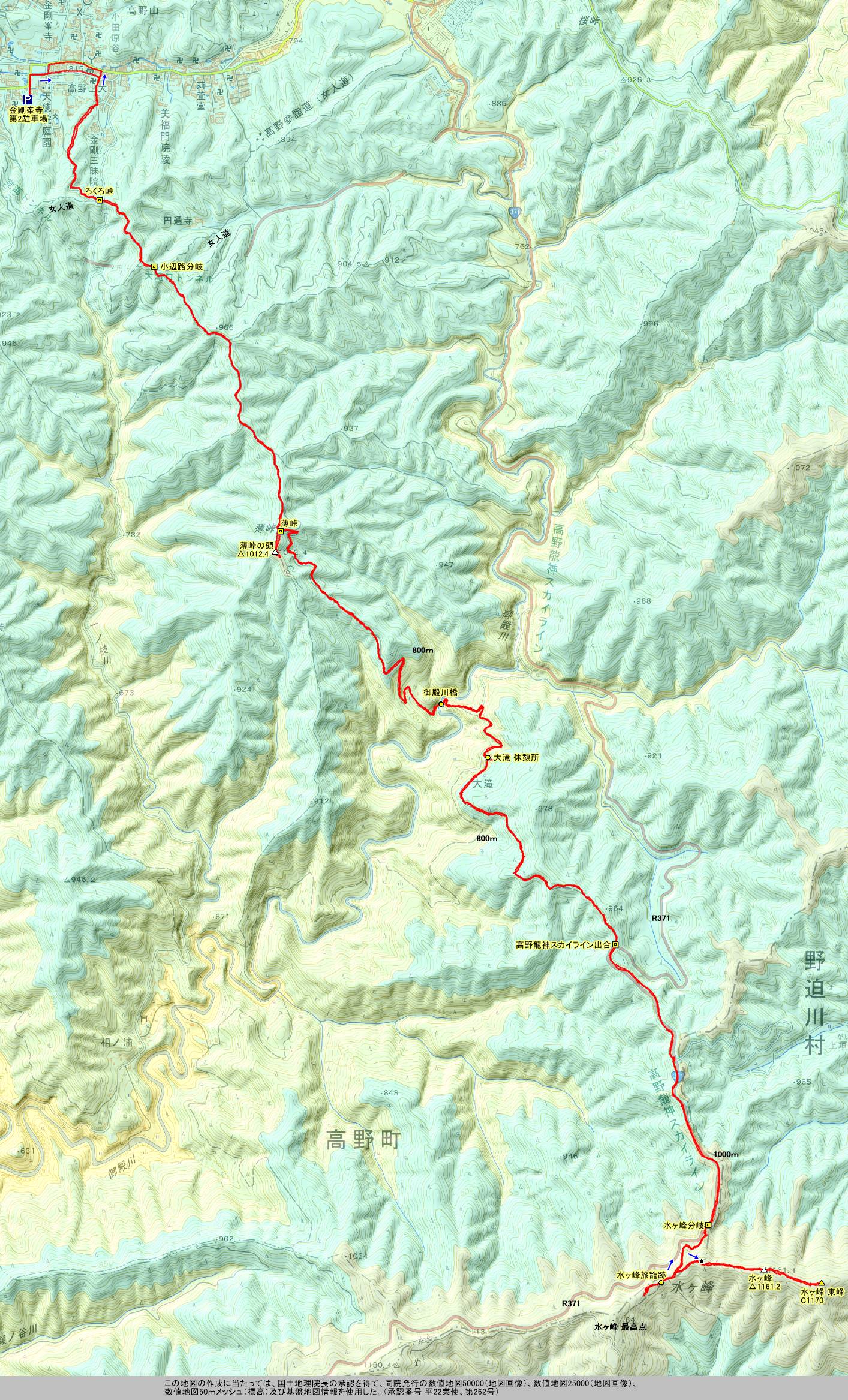

☆別ウインドウで拡大表示☆

歩いた足跡

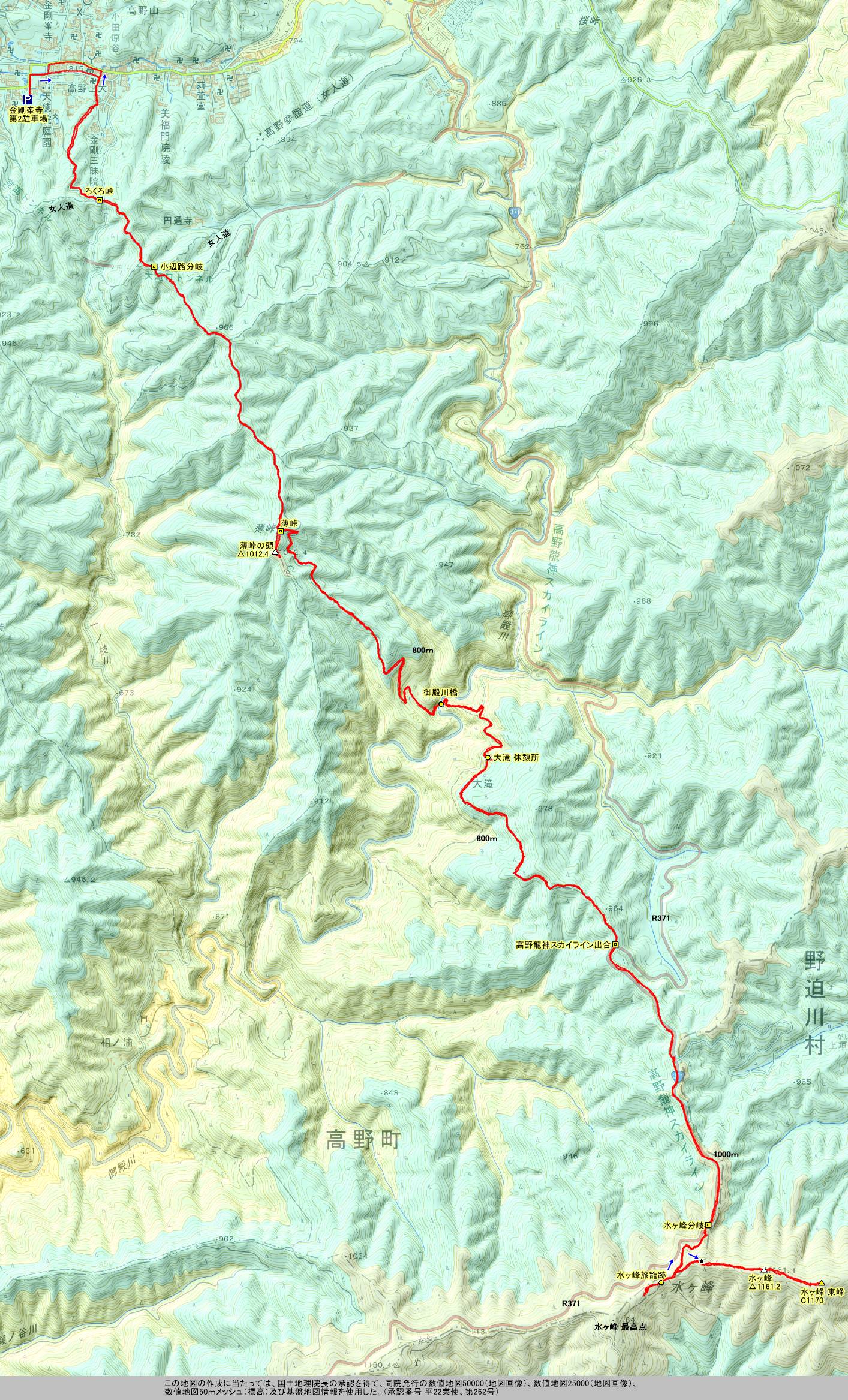

歩行断面図

※ダウンロードできない場合は こちらを参照

| TKM の デジカメと山歩き | 2021/5/14(金) | ☆別ウインドウで拡大表示☆ |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 晴 | |||||

| 水ヶ峰 | |||||

| スタート:高野山 ⇔ | |||||

| ルート :小辺路 1/7 《高野山~水ヶ峰旅籠跡》 | |||||

歩いた足跡 |

歩行断面図 |

||||

| 【所在地】奈良県・和歌山県 | |||||

| 【山地系】 | |||||

| 水ヶ峰(三角点) | |||||

| Ⅲ△1161.08m(水ヶ峰) | |||||

| 足跡のダウンロードは ( こちら ) から ※ダウンロードできない場合は こちらを参照 |

|||||

| 標高 | 時間 到着/出発 |

休憩 タイム |

地名・ポイント名 | 区間 歩行タイム |

ヤマプラ コースタイム |

(往)歩行 累積タイム |

(復)歩行 累積タイム |

自宅⇔現地 | (往) | (復) |

| 820m | 08:37 | ① 金剛峯寺 第2駐車場 | 0:59 | 1:00 | 0:59 | 出発時間 | 06:15 | 16:00 | ||

| 09:36 | ② 薄峠 | 到着時間 | 08:25 | 18:05 | ||||||

| 0:35 | 0:45 | 1:34 | ||||||||

| 660m | 10:11 | ③ 御殿川橋 | 片道距離 | 83 ㎞ | 89 ㎞ | |||||

| 1:09 | 1:35 | 2:43 | ||||||||

| 10:20 | ④ 水ヶ峰分岐 | 往復距離 | 172 ㎞(AVG=17.9) | |||||||

| 0:23 | - | 3:06 | ||||||||

| 1161m | 11:43~11:59 | 0:16 | ⑤ 水ヶ峰 △1161.2(⇔東峰) | |||||||

| 0:12 | - | 3:18 | 0:12 | |||||||

| 12:11~12:47 | 0:36 | ⑥ 水ヶ峰旅籠跡 | ||||||||

| 0:11 | - | 3:29 | 0:23 | |||||||

| 12:58 | ⑦ 水ヶ峰分岐 | |||||||||

| 0:57 | 1:20 | 4:26 | 1:20 | |||||||

| 13:55 | ⑧ 御殿川橋 | ASC(総上昇)プロトレック | 985 m | |||||||

| 0:46 | 0:55 | 5:12 | 2:06 | |||||||

| 14:41~14:54 | 0:13 | ⑨ 薄峠(⇔薄峠の頭 △1012.4) | DSC(総下降) 〃 | 980 m | ||||||

| 0:52 | 0:55 | 6:04 | 2:58 | |||||||

| 15:46 | ⑩ 金剛峯寺 第2駐車場 | 総上昇量(GPS) | 1008 m | |||||||

| 7:09 | 1:05 | 6:04 | - | 移動距離(GPS) 〃 | 23.2 ㎞ | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アクセス |

| 奈良 → 《R24・京奈和道》橋本IC → 《R371・紀の川フルーツライン・R370・R480》 → 高野山 ※ 往路は R370の各所で工事中だったため、帰路は R480でそのまま下り、紀北かつらぎICで京奈和道に乗った |

| 駐車場 |

| 金剛峯寺第二駐車場 |

| ルート |

| P ⇔ ろくろ峠(大滝口女人堂跡) ⇔ 小辺路分岐(真別処分岐・円通律寺分岐) ⇔ 薄峠 ⇔ 御殿川橋 ⇔ 大滝 ⇔ 高野龍神スカイライン分岐 ⇔ 水ヶ峰分岐 ⇔ (⇔水ヶ峰三角点・東峰) ⇔ 水ヶ峰旅籠跡 【往復】 |

| 記録 |

| 熊野古道の小辺路(高野山~熊野本宮)を日帰りで繋げる事にした。 一昨年の 10・11月、中辺路を 3回に分けて繋いだので、今度は小辺路の全線踏破だ。 中辺路は近くに国道が並行しているので、バスが利用でき往復を歩く必要がなく、片道で繋ぐことが出来たが、小辺路は一般交通機関でスタート地点に戻る手段がなく、往復しないとスタート地点まで戻れないので、倍ほど歩くことになる。従って全 7回で繋ぐ予定だ(果無峠越えのみバスで戻れるので片道の予定)。 今回は小辺路の起点になる高野山からのスタート だ。 先月、五百瀬から伯母子峠までは歩いており、大股から伯母子峠までも、13年前に伯母子岳に登った時に歩いている。ただし、その時はGPSを持っていなかったので赤線繋ぎが出来ていないので、再び歩くつもりだ。 今は、緊急事態宣言中(大阪・京都・兵庫)の真っ只中(4/25~5/末)。 スタート地点の高野山は和歌山県になるので宣言発出の対象地域ではないが、奈良からは他県移動になってしまう。しかも観光地なので、少し躊躇するところもあったが、人出がありそうな所は駐車場からの一部分のみなので、そこはマスクをして通過すれば人と接触する事はほとんどない。と云う事で、緊急事態宣言中だが実行にかかる 今日の行程は距離はそれなりにあるが、古道歩きなのでシンドイ山歩きではないと思い、普段通りに起きてスタートするつもりであったが、少し早く目が覚めたので、その分早めに自宅をスタート。 高野山までは、京奈和道の五條付近ががトンネルで繋がったのでアクセスが格段に便利になった。 車が増え始めていたが、ほぼ順調に京奈和道に乗った。橋本ICで京奈和道を下り、紀の川フルーツラインからR370に入ると、各所で工事中のため一方通行の信号待ちに多く引っかかった。そんなんで、若干時間がかかって現地に到着。 スタート地点には、金剛峯寺第一駐車場のほうが近いが、拝観ではないので奥まった所の第二駐車場に車を停める。 古道歩きなのでストックは 1本だけザックに結わえて駐車場をスタート。 金剛三昧院の参道前で小辺路に折れるまで、マスクをして歩いたが、早朝のためか人とはすれ違うことはなかった。 そこからダラダラとしたコンクリート道の登りになったが、これが意外とシンドイ。フーフー言いながら進むと、舗装道は終わりその先地道に変わった。そこからはほぼ並行道。その少し先が「ろくろ峠・大滝口女人堂跡」だ。4年前に女人道・高野三山を歩いたときに、そこから少しの間 小辺路を歩いた。 ひと汗かいたので、スタート時に着ていた薄い上着を脱いだ。少し先で左に折れる女人道を見送ってそのまま先に進む。ダラダラと登っている未舗装の林道を進み、薄峠に着くとチェーンソーの音が聞こえ、バイクと軽四が停まっていた。 薄峠からは下り。高度差を 320mほど下げる、帰路の登り返しがシンドイ所だ。しかし今は下りでまだ歩き始めなので、元気に下っていく。 だいぶ高度を下げたところで、ラジオの音が聞こえてきた。フラットで開けた部分が下方に見え、軽トラが停まっていた。農作業中の模様。 その横を抜けると林道となり、御殿川までの最後の下り部分が傾斜があるため舗装されていたが、濡れて滑るので中腰になって下る。 下りきって、御殿川に架かるグレーチングの橋を渡る。 対岸に渡り、先ほどの下りと同じような感じの所を登り返す。ココも濡れているので帰路の下りでは滑りそう。そんなコンクリート道を登り返すと、スカイラインから大滝に続く広い道に出た。その道を大滝の集落方面に少し登っていくと、小辺路は左に折れる案内。 そこで広い道を別れ、横の道に登りかけるとトイレがあり、その上に東屋のある休憩所があった。 小辺路の説明案内があったので見ると、小辺路のルート全体が登録遺産ではなく残っている古道のみが登録遺産になっている模様だ。これは知らなかった。 休憩所からそのまま登っていくと、神社にぶつかった、その先道がない。休憩所まで戻り道標を探したが見当たらない。休憩所から横に折れる道を進むと、集落を抜けていく道に繋がって少し先で小辺路の案内があった。安心して先に進む。 植林地の中のルートをダラダラと登っていく。休憩所から 30分ほどそんなルートを歩くと、スカイラインにぶつかった。 時折ぶっ飛ばしていく車・バイクに気を付けながら 1.7㎞・高度差 100mほどのスカイラインのダラダラ登りをを 23分かかって歩き、三宝荒神遥拝所のある水ヶ峰分岐でスカイラインを分かれる。 水ヶ峰分岐から水ヶ峰まで、足元も悪く崩れている所もあり、案外にキツイ登りだった。 登り切ったところに「← 7.6㎞大股 高野山 8.8㎞ →」の道標があり、その正面に林道があった。 水ヶ峰の三角点は正面の林道方向なので、そこで小辺路を別れその林道に折れる。その林道を少し入り左の尾根先に上がる。 傾斜の緩い少し広めの尾根を、倒木の小枝を避けながら登っていくと、ピークらしくないところに三角点があった。水ヶ峰との小さな手作りの案内があったのみ。その少し先に、三角点より等高線 1本分だけ高いピークがあるので、そこまで足を延ばす。 そのピークに着くと案内板は見当たらなく展望もなかったが、明確なピークになっていた。水ヶ峰 東峰とでもいうところかな。 そこで引き返し、三角点に戻ってから、別れた小辺路の分岐部分まで戻る。水ヶ峰までの寄り道は 37分だった。 小辺路を少し先に進むと、水ヶ峰旅籠跡。少し開けたところではあるが旅籠が数件あった所とは思えないほど狭い範囲。 裏側の山が P1184で、この辺りの最高点、水ヶ峰 最高点かな。そこにも登ってみたかったが、ここへは大股からも登ってくるので、最高点はその時に登ることにして、既に昼も過ぎていたので、昼食をしてから帰ることにした。 水ヶ峰旅籠跡で昼食をしてから、あとは来た道を戻るだけ。 御殿川橋まではズーっと下りなので、ひたすらに下り、橋を渡って対岸からの登り返しに入ると、途端に足が止まった。中々前に進まない、それほどキツイ登りではないがシンドイ事。薄峠まで高度差 320mの登りに 46分かかったが、途中で息継ぎのため数度立ち止まった。 薄峠まで上がるとあとは高野山まで下り。ここまでの登りがシンドかったので少し迷ったが、三角点はすぐ近くにあり、先が読めたので、三角点に寄って行く事にした。 薄峠の横から、藪の中に入っていったが、すぐ先で尾根を横断する林道に出た。その林道を横断して、再び尾根に上がるとすぐ先に三角点(基準点名:鈴木峠)があった。表示を探したが見当たらなかった。 反対側に踏み跡があったので覗くと、すぐ先に車が停まっているのが見えた。そこに出ると先に電波塔が見え、反対側に戻れば薄峠だった。林道経由で向かえばすぐの所だった。 薄峠に戻り、朝ダラダラと登ってきた道を今度は下り、高野山手前で再びマスクをして、スタートした金剛峯寺の駐車場に戻り今日の行程を終える。 今日は、入山してから下山するまで誰一人見かけず。長い古道歩きだったが歩いている人はいなかった。 |