※ダウンロードできない場合は こちらを参照

| TKM の デジカメと山歩き | 2022/6/13(月) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 曇 | |||||

| 金剛山 | |||||

| スタート:水越駐車場 → | |||||

| ↑狼谷西、↓松の木道、↑タカハタ道、↓ガンドガコバ林道 | |||||

| 日本200名山、関・近100名山 |  |

|

|||

| 【所在地】奈良県 | |||||

| 【山地系】金剛山地 | |||||

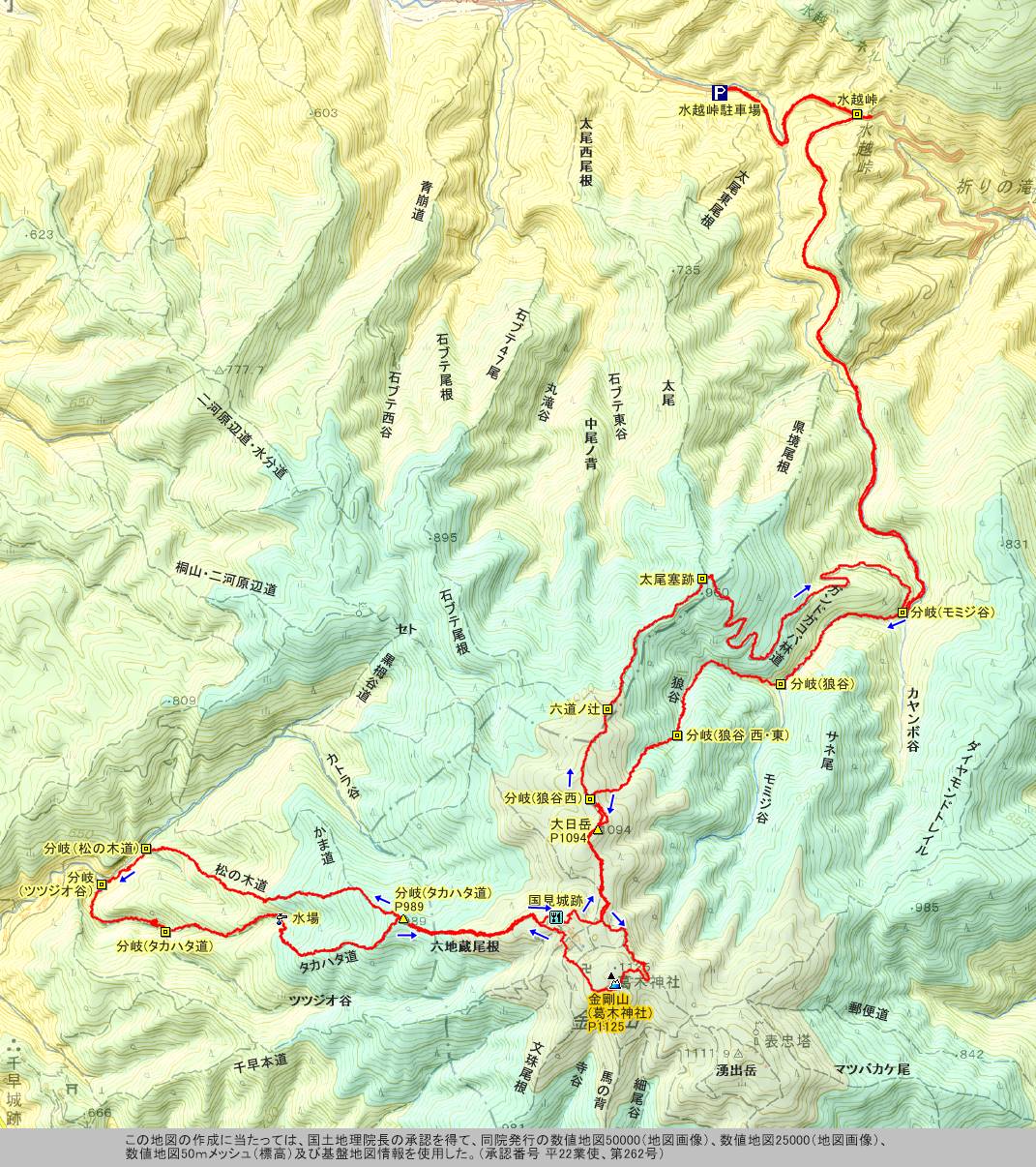

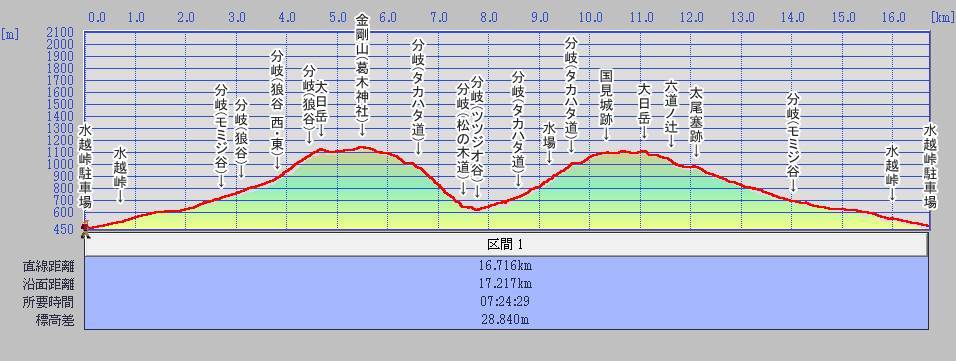

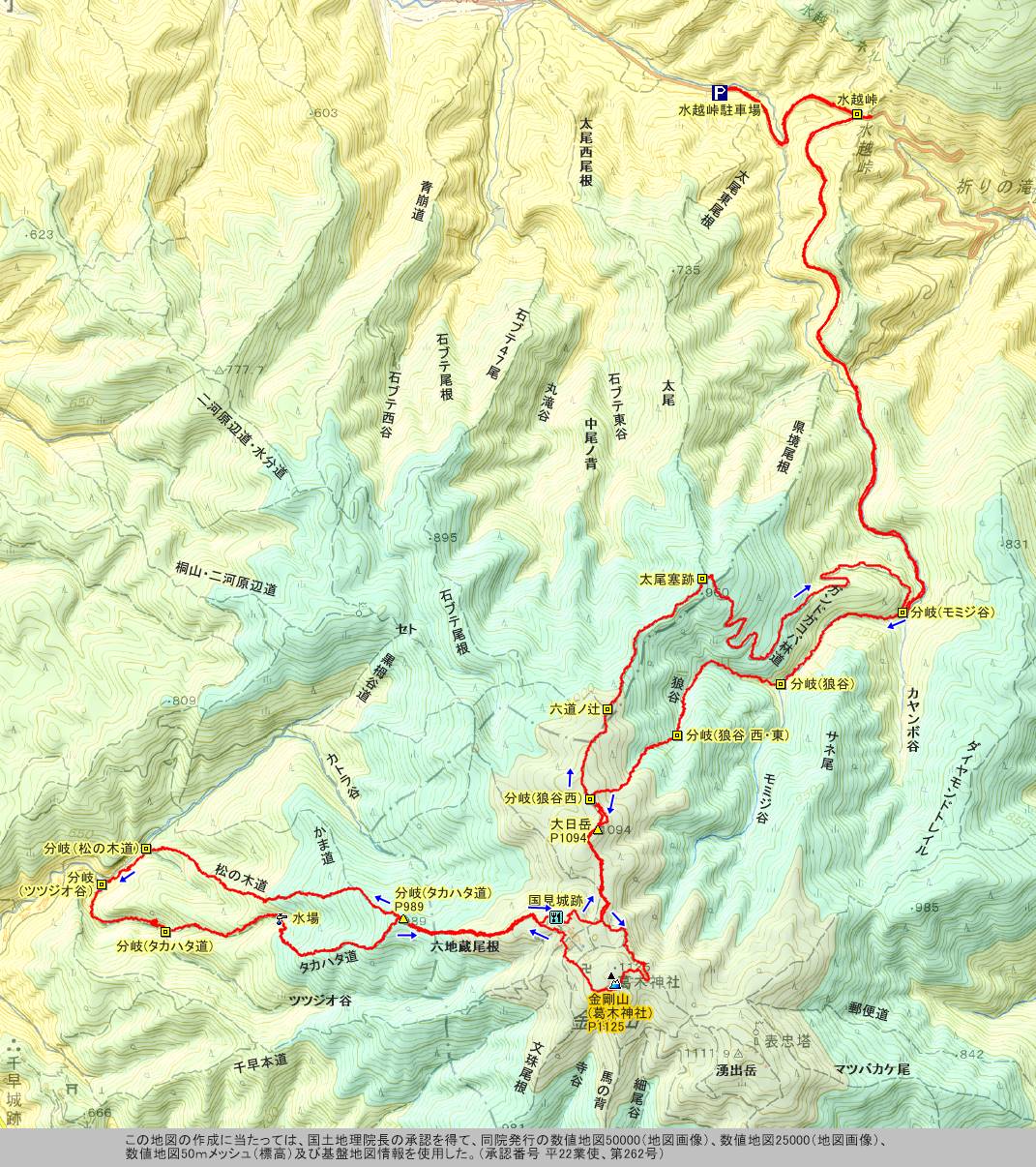

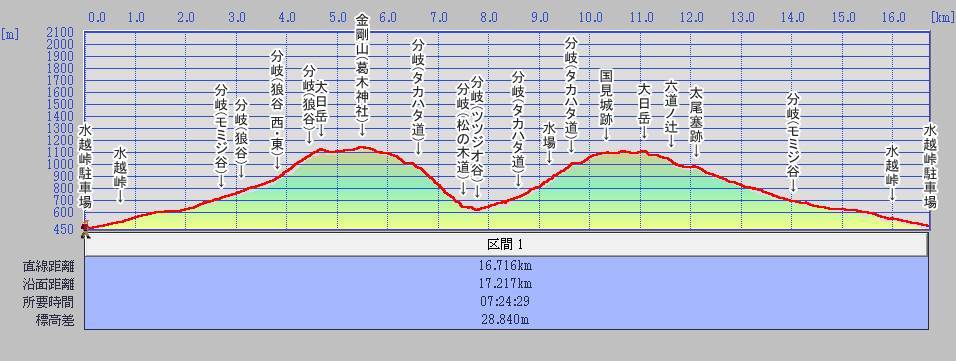

| 歩いた足跡 | 歩行断面図 | ||||

| 足跡のダウンロードは ( こちら ) から ※ダウンロードできない場合は こちらを参照 |

|||||

| ☆別ウインドウで拡大表示☆ | |||||

| 標高 | 時間 到着/出発 |

休憩 タイム |

地名・ポイント名 | 区間 歩行タイム |

ヤマプラ コースタイム |

(往)歩行 累積タイム |

(復)歩行 累積タイム |

自宅⇔現地 | (往) | (復) |

| 450m | 08:00 | ① 水越川駐車場 | 0:11 | - | 0:11 | 出発時間 | 06:30 | 15:30 | ||

| 08:11 | ② 水越峠 | 到着時間 | 07:50 | 16:50 | ||||||

| 1:32 | - | 1:43 | ||||||||

| 1094m | 09:43 | ③ 大日岳 P1094 | 片道距離 | 43 ㎞ | 43 ㎞ | |||||

| 0:17 | - | 2:00 | ||||||||

| 1125m | 10:00 | ④ 金剛山(葛木神社) P1125 | 往復距離 | 87 ㎞(AVG=17.8) | ||||||

| 0:58 | - | 2:58 | ||||||||

| 10:58 | ⑤ 分岐(松の木道) | |||||||||

| 0:11 | - | 3:09 | ||||||||

| 570m | 11:09 | ⑥ 分岐(ツツジオ谷) | ||||||||

| 1:36 | 1:40 | 4:45 | ||||||||

| 12:45~13:37 | 0:52 | ⑦ 国見城跡 | ||||||||

| 0:37 | 0:35 | 5:22 | 0:37 | |||||||

| 14:14 | ⑧ 太尾塞跡 | ASC(総上昇)プロトレック | 1185 m | |||||||

| 0:57 | 1:00 | 6:19 | 1:34 | |||||||

| 15:11 | ⑨ 水越峠 | DSC(総下降) 〃 | 1175 m | |||||||

| 0:13 | - | 6:32 | 1:47 | |||||||

| 15:24 | ⑩ 水越川駐車場 | 総上昇量(GPS)map60 | 1144 m | |||||||

| 7:24 | 0:52 | 6:32 | - | 移動距離(GPS) 〃 | 16.1 ㎞ | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アクセス |

| 奈良 ⇔ 《R24.・京奈和道》 御所南IC ⇔ 《R309》 ⇔ 水越トンネル西口 |

| 駐車場 |

| 水越川駐車場 |

| ルート |

| P → 水越峠 → 《モミジ谷・狼谷西ルート》 → 大日岳 → 金剛山(葛木神社) → 《六地蔵尾根・松の木道》 → 《タカハタ道・六地蔵尾根》 → 国見城跡 → 大日岳 → 太尾塞跡 → 《ガンドガコバ林道》 → 水越峠 → P |

| 記録 |

| 関東・甲信越が先に梅雨入り(6/6)していたが、近畿地方も明日(6/14)から梅雨入りの模様。 梅雨に入り後は暫く愚図ついた天気になりそうなので、曇がちな天気ではあるが雨の心配のない今日出かけることにした。 行先はホームグラウンドの金剛山。今年初めてだ。 ルートはまだ歩いたことのない狼谷の西側の谷から大日岳の北側に上がるルートだ。 狼谷の本ルートは 6年前(2016/9/10)に歩いたことがある。その頃は本ルートも踏み跡は薄く、途中で分かれる西側のルート分岐などなかった。しかし最近はよく歩かれているらしい。 通勤渋滞に会わないように少しは早めに自宅を出る。奈良市内は順調に抜けたものの京奈和道を一旦降りた橿原付近でプチ渋滞にあったので現地には少し時間がかかって到着。 水越トンネルを抜けて旧道に折り返すと、それなりに路駐している車があったので、水越川駐車場に停められるか気になったが、駐車場は半分も埋まっていない状態だった。 スタート時の外気温は 13℃。天気がイマイチの事もあり少し肌寒いくらい。山歩きには丁度良いか。 バスの駐車場まで上がると、以前はその先から通行止めになっていたが、いつの間にか解除されていた。 水越峠手前の金剛山登山口のガンドガコバ林道入口まで来ると、路駐している車があった。今日は下りも水越峠に下ってくる予定なので、通行止が解除されたことを知っていれば、その付近に路駐すれば楽だったかも。 林道入口から 林道を黙々と 32分歩き、ダイトレ分岐のあるカヤンボの少し先にある「モミジ谷」への入口に到着。林道は右に大きく折り返しながら登っていくが、モミジ谷へは直進。林道は草ぼうぼうで中央に踏み跡がある程度なのに比べて、モミジ谷への入渓路は踏み跡が濃かった。 以前は分岐から直ぐの所で横の沢に下りていたが、現在の踏み跡は分岐から直進してそのまま沢を右岸側に渡渉して遡って行く。踏み跡は濃く国道並だ。 第1・第2・第3堰堤と続けて左(右岸)側から超えて、第3堰堤の上に上がった所で左岸側に戻り、そのまま暫く遡っていくと、分岐点にぶつかった。 狼谷への分岐点だ。6年前に来たときは左側に直進するモミジ谷への踏み跡しかなかったが、右に折れていく狼谷への踏み跡も出来ていて、しかも濃い踏み跡だった。下手をすると本流のモミジ谷と間違えるくらいだ。しかもその分岐から右手の狼谷方面を見ると数メートル先に大きなケルンが見えていて、そのケルンの左右にも道が分かれているのでなおさらだ。 その濃くなった狼谷に折れる。モミジ谷が国道なら狼谷は県道並みだ、踏み跡のあるルートに変遷していた。その踏み跡を追って余り傾斜のない沢沿いの道を遡って行く。谷に多くの倒木が落ちてきているが、歩くルートは確保されており、大きく屈んだり苦労して超えていく場面もなく、ほぼ普通に通過できる。 やがて流れている水が途絶えて涸れ沢になり、少し傾斜のある場所ではロープ場も出て来たが、足元はシッカリしていて滑らないのでロープは下りでも不要なくらい。 モミジ谷を別れてから 20分強で、今回の目的の狼谷西ルートの分岐に到着。6年前はそんな分岐に気づいていなかったので見落とさないように注意していたが、踏み跡の分かれたた明確な分岐が出来ていた。手作りの案内表示があり右側の先にはロープも見えていた。見ようによっては右側が本ルートに見えるくらいだ。 その右に折れる。そこからは始めて歩くルート。 狭い谷で、えぐれた細いガレ場を登って行く。傾斜はそれほどキツイ程でもない。ガレは安定していないので登りでは問題ないが下りでは足首を傷めないように要注意だ。 太尾の尾根近くまで上がると広い場所になり、踏み跡を辿って大日岳の北側で太尾に合流。モミジ谷の分岐から 40分ジャストだった。 太尾に合流した尾根も広い所なので、下山に使う場合は分岐が分かりにくい所だ。大日岳から急坂を下り傾斜が緩むと踏み跡が別れるので右(東)側を歩いていないと気付きにくい。 その合流地点から数分で大日岳に上がり、反対側に少し下ると左(東)側に狼谷・狼尾への分岐がある。踏み跡の濃い分岐であるが土手越えになっており以前あった分岐表示やテープがないので、そこも案外に気づきにくい。 大日岳から下った鞍部の青崩道分岐の四辻で、左側から金剛山に向かう。正面からのほうが金剛山には近いが、金剛山最高点の葛木神社に先に行きたいので神社裏手の巻道に繋がる左から登って行く。 一段上がった四辻で、そのまま神社裏手の巻道に向かう正面の道に入る。その四つ辻は左に下るとモミジ谷、右に折れるとすぐ先で先ほどの青崩道分岐からの道と合流し山頂売店へと繋がる道だ。 山腹の並行道を少し進むと、モミジ谷の尾根道にぶつかり、山側に折れると、今度は神社裏側の巻道にぶつかり、左側へ進むと神社の裏参道の入口付近に出た。 裏参道から葛木神社に上がり、いつも通り山歩きの無事を祈願。 まだ時間も早く、そこまで歩いた距離・総上昇量も大したことがないので、衰えていく体力維持のため体に負荷をかけるべく、もう一頑張りすることにした。 大阪側の黒栂林道まで下って、登り返す予定にして、国見城跡には寄らず下の広場から直接六地蔵尾根に向かう。 六地蔵尾根は緩い下りだが、足に違和感が出始めたのでユックリと下り、P989のタカハタ道分岐で、そこへはタカハタ道から戻ってくること予定として、そのまま「松の木道・かま道」方面に直進。 このルートは 4回歩いた事があるが、頭に残っている記憶では、以前よりルートがシッカリしてきている様に感じられた。 そんなルートを下って、知らぬ間に「かま道」分岐を見落として、木の根っこの多い尾根道をドンドン下ると、左に尾根を分かれる分岐が目についた。尾根横を急下りしていくがロープのようなものが見える。気になったが、ややこしいバリルートだと困るので、そのまま本ルートを進み、黒栂川に灌ぐ沢横の林道に着地。 その林道を少し進むと黒栂川左岸の踏み跡にぶつかる。 そこを左に折れたほうが近いが、少し先に堰堤があり、超えられずに引返したことがある。右に少し行き橋を渡って右岸側の黒栂林道へ出たほうが確実だ。 しかし伸びてきている雑草の中の踏み跡は濃い。多くの人が歩いている証拠。で、超えられる可能性に賭けて近道の左に進む。 と、先に見えた堰堤には低いながらもアルミの踏み台がおいてあり、踏み台の上に高さを稼ぐために石が乗せてあった。 ストックとカメラを堰堤の上に置いて、ザックは背負ったままで、踏み台に乗せられた岩の上から堰堤に飛びつくと、ザックを背負ったままでも上がる事が出来た。戻らなくても済んだので一安心。 堰堤上を端まで行くと、川沿いに下っていく踏み跡のほかに、山側に登って行く踏み跡もあった。松の木道を下っているときに見た分岐に向かう尾根方向だが、どこに続くのだろうか。金剛山は各所にルートが出来ている。 川沿いの道に入り、直ぐの所で水道施設の建物にぶつかり、裏側を回って、ツツジオ谷へのルートに合流。 ツツジオ谷へは、昨年の 12月に青崩道のセトから黒栂道を下り、ツツジオ谷の氷瀑を見学に来ている。 山頂から、そこまで標高差 540mを下ってきた。帰りは山頂の葛木神社までは戻らない予定だがそれでも 500mは登り返すことになる。 川沿いにダラダラと登り返していくと、昨年は気付かなかった注意書きが目に入った。その注意書きには、「この先は台風被害で今なお危険な状態です。通行はご遠慮ください」とある。半年前に歩いているし今更戻れないので、注意書きは見なかったことにしてそのまま進む。 半年前に見落とした腰折滝を確認して、その先の岸壁横を通過して行く所で、左側にある踏み跡に気を取られ、その踏み跡に入ってしまう。薄い踏み跡だったが続いていたのでしばらく進むと獣道の様になった。いかに何でも と思い引返す。 元に戻る手前の上側から横の岸壁を見ると、その先にルートが繋がっているのが見えた。岸壁の手前側からは先のルートが見えなかったので、薄い踏み跡を追ってしまったのが間違い。 ロープを伝って岸壁を通過すると、そのすぐ先が タカハタ道・ツツジオ谷の分岐。左のタカハタ道に折れる。 暫く谷を遡って行き、右岸側へ谷を高巻き始めると、先方から単独さんが下ってきた。当方を避けてくれたのかと思ったら左側のルートに入って行った。上部からのY字分岐なので、当方側からは分岐が分からなかった。またしても謎の分岐、気になるナ。 後方からの壮年の単独者に追い抜かれ、水場で休憩。帽子とカメラを脇に置いてパイプから流れてくる水をすくい顔を洗うとメガネをかけたまま。かなり疲れている。顔と首を冷たい水で冷やし、火照った体をおちつかす。持参してきたスポーツ飲料を半分ほどがぶ飲みして再スタート。 水場の先から谷筋を離れ尾根登りに変わると、疲れがMAX、足が進まない。そんなんで 2回ほど長めの息継ぎ休憩をしてヤットコサ往路で分かれた P989の六地蔵尾根に上がる。 山頂までまだ尾根をしばらく登って行かなければならないが、先が見えてきたので、そこからは順調に頑張れ、国見城跡の広場に到着。 時間が遅かったこともあり国見城跡のベンチは空いていた。そのベンチに座り昼食。 疲れが大きいのでユックリと昼食を腹に入れ、食後のコーヒー・デザートのあとも、前回接続できなかった Wi-Fi でのカメラとスマホの接続を出来るよう調整して、自撮りをしたりして大休憩。結局 52分も休憩した。 おちついてから、その先どうするか思案。 いつも通り、湧出岳・ちはや園地・遊歩道の周回を考えたが、時間と体力で今回はパス。 足に若干違和感があるので、下りのルートは、長くなるが楽なガンドガコバ林道から戻る事にした。 国見城跡の広場の奥から一段上に上がり、神社裏の巻道に続く道に入り途中の四辻で大日岳への左に折れる。すぐ先のY字分岐は右側に入り、そのすぐ先の四辻で左に折れる。朝登ってきた道だ。 そこから下ると青崩道分岐のある四辻、大日岳方面に道を取る。 分岐が多くヤヤコシイが、道標案内があるのは青崩道分岐のある四辻のみ。 大日岳の登りに差し掛かった所で、狼谷・狼尾への分岐を右に見て、大日岳の山頂を通過して反対側に下りかけた所でY字分岐。右に小さな遭難碑がある。どちらからでもよいが右側は大きく回り込むので下り傾斜は楽かも。 少し下側で合流すると、広い所なので踏み跡は分散される。あさ狼谷から上がって来た場所だ。 一番右端のルートを取り、朝登ってきた分岐を確認して、暫く下ると六道ノ辻。 そのまま通過するが、そこからは暫く傾斜のある下りが続く。傾斜が緩くなった所で右側の尾根筋の薄い踏み跡を辿り、太尾塞跡のピーク P960を踏んで、下側の太尾塞跡に移動。 水分補給のみをして、予定通り右のガンドガコバ林道に入る。 あとは道なりにクネクネト下っていくのみ、太尾塞跡から 30分弱で往路で分かれたモミジ谷分岐、そこからさらに 30分近く黙々と歩き、太尾塞跡から 57分で水越峠に到着。長い林道歩きだった。 そのまま駐車場に下らず、峠方面の葛城山登山口まで上がり、水路の水でストックと靴の泥を落とし、旧道をブラブラと下り、水越川駐車場に戻る。 今日歩いた狼谷は本ルート・西側のルートとも踏み跡はシッカリしており迷うようなところもなく、倒木等の障害物も問題なかったが、狭くて深い谷なので台風等で倒木が谷に落ち込むとたちまち通行不可になってしまう地形の所だ。台風後は注意が要する。 問題の左足は違和感はあったものの、おとなしく歩いた事もあるのか、ほぼ普通に歩けた。 が、この記録を作成している 2日後、3週間前の山上ヶ岳の登山後と同じ症状が発生。 ガタが来ている模様だ。 |