☆別ウインドウで拡大表示☆

歩いた足跡

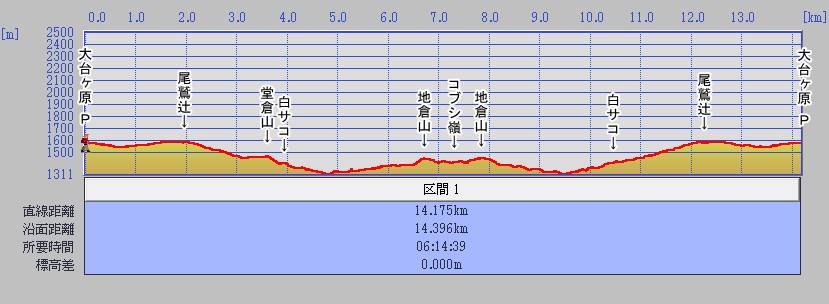

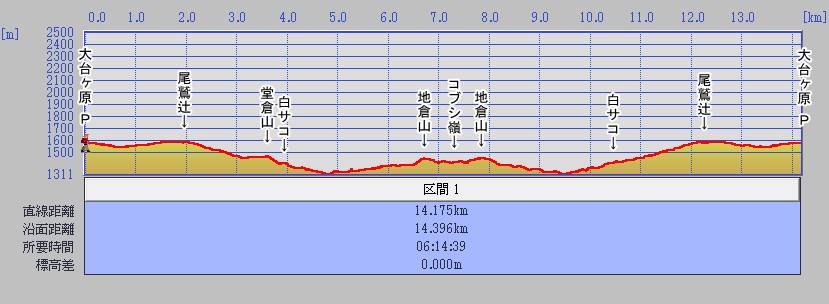

歩行断面図

ダウンロードできない場合は こちらを参照

| TKM の デジカメと山歩き | 2023/11/14(火) | ☆別ウインドウで拡大表示☆ |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 快晴 | |||||

| コブシ嶺(マブシ嶺) | |||||

| スタート:大台ヶ原 P ⇔ | |||||

| ルート :↑↓尾鷲道 | |||||

歩いた足跡 |

歩行断面図 |

||||

| 【所在地】奈良県・三重県 | |||||

| 【山地系】台高山地 | |||||

| コブシ嶺(マブシ嶺) | 足跡のダウンロードは こちらから ダウンロードできない場合は こちらを参照 |

||||

| Ⅲ△1411.02m (雷峠1) | |||||

| 標高 | 時間 到着/出発 |

休憩 タイム |

地名・ポイント名 | 区間 歩行タイム |

ヤマレコ コースタイム |

(往)歩行 累積タイム |

(復)歩行 累積タイム |

自宅⇔現地 | (往) | (復) |

| 1573m | 08:29 | ① 大台ヶ原 P | 0:31 | 0:38 | 0:31 | 出発時間 | 06:00 | 15:00 | ||

| 09:00 | ② 尾鷲辻 | 到着時間 | 08:15 | 17:40 | ||||||

| 0:37 | 0:47 | 1:08 | ||||||||

| 1460m | 09:37 | ③ 堂倉山 C1460 | 片道距離 | |||||||

| 0:17 | 2:14 | 1:25 | ||||||||

| 09:54 | ④ 白サコ | 往復距離 | ||||||||

| 1:10 | 2:35 | |||||||||

| 1450m | 11:04 | ⑤ 地倉山 C1450 | K車に便乗 | |||||||

| 0:16 | 2:51 | |||||||||

| 1411m | 11:20~12:00 | 0:40 | ⑥ コブシ嶺 △1411.0 | |||||||

| 0:14 | 3:11 | 3:05 | 0:14 | |||||||

| 12:14 | ⑦ 地倉山 | |||||||||

| 1:02 | 4:07 | 1:16 | ||||||||

| 13:16~13:24 | 0:08 | ⑧ 白サコ | ASC(総上昇)プロトレック | - m | ||||||

| 0:43 | 4:50 | 1:59 | ||||||||

| 14:07~14:12 | 0:05 | ⑨ 尾鷲辻 | DSC(総下降) 〃 | - m | ||||||

| 0:30 | 0:37 | 5:20 | 2:29 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 14:42 | ⑩ 大台ヶ原 P | 総上昇量 novaヤマレコ log | 597 m | |||||||

| 6:13 | 0:53 | 5:20 | 7:27 | 移動距離 〃 | 14.2 ㎞ | |||||

| アクセス |

| 奈良 ⇔ 《R24・県14・県37・県28・R169・県40(大台ケ原ドライブウェー)》 ⇔ 大台ケ原 |

| 駐車場 |

| 大台ヶ原ビジターセンター 駐車場 |

| ルート |

| P ⇔ 尾鷲辻 ⇔ (→堂倉山) ⇔ 白サコ ⇔ 地倉山 ⇔ コブシ嶺 【往復】 ※ 往路に堂倉山に登り尾鷲道を歩き、帰路は地倉山から県境尾根を途中まで歩いた |

| 記録 |

| 山歩きの翌日、当記録を書こうとしたとき突然の腹痛。5回目の腸閉塞になってしまい、そのまま病院で 7泊8日を過ごした。 従って、歩いた時の記憶が薄れていることもあるが、思い出しながら記録する。 3週間ほど前に、コブシ嶺に行こうと思い K氏を誘ったが都合が悪く、その時は行先を西大台にシフトしていつも通り単独で行った。 K氏と日程が合い、改めてコブシ嶺に行く。Nさんも誘ったが都合が悪く今回も 2人で。 当方が誘ったので、当方の車で行く予定だったが、K氏の要望により K氏の車で。 指定場所で待ち合わせ便乗させてもらう。 朝のニュースで、金剛・葛城山が冠雪しているとの報道があったので、防寒着を着て 4本爪のアイゼンをザックに入れ家を出ようとしたら、ストックがないのに気付く。ストックは車に入れっぱなしだ。 駐車場まで取りに行くと、待ち合わせ時間に遅れてしまうので、家にあるコンパクトなストックを 1本持っていくことにした。 待ち合わせ場所にはすでに K氏の車が待っていた。 スタート時間が 20日前の時より早かったからか、順調に走れ現地には 2:15’で到着する事が出来た。 駐車場は 2~3割程度だろうか、平日ではあるが案外に少ない感じがした。 外気温は 0°外は真っ白。スカイラインの途中までは青空が広がっていて、大峯の稜線もクッキリと見えていたが、高度が上がってきたところでガスってきて、辺りは薄っすらとではあるが冠雪と霧氷で雪化粧。道路の凍結はなかったが駐車場の手前で少し光っていた。 風はないがやはり冷え込んでいるので、念のためと思って持ってきた防寒着を着て、ビジターセンターの横から入山。 想定外の霧氷と雪化粧を見ながら、30分ほどで尾鷲辻に到着。足元に凍結はなかった。 尾鷲辻から先の、尾鷲道を見るとササの上に少し白いものが見えるが、ササがあるのは一部分なのでスパッツはせず、尾鷲道に入る。 そんな場面をしばらく歩くと、道は斜面の下りになり、雪化粧はなくなった。 尾鷲辻からダラダラと 30分弱下ると「堂倉分岐」の標識。昨年来た時には標識はなかった。相談の結果堂倉山は往路で寄って行くことにした。 傾斜の緩い所を 8分ほどで堂倉山に到着、広い山頂で樹木があるため展望はない。「三重県 堂倉中継所」の小屋があるのみ。 その小屋の横から尾鷲道の「白サコ」目指して下る。踏み跡・マークはないので方位だけを確認して、歩けるところを下る。が GPSの左右を見間違えて、軌道修正したつもりが反対側に行ったりしてウロウロしながら下る。白サコの手前で知らずのうちに尾鷲道をに横断したらしく、その辺りでもウロウロして白サコに到着。 尾鷲道に復帰して、その先は迷うことなく進む。途中で山ヌケ・崩壊などがあったので、尾根側に迂回しながら進み、雷峠と標識のある所には白サコからジャスト 1時間で着いた。 その雷峠の鞍部から地倉山まで 60mほどの高度差の登りだ。ジグザグのルートがあり激坂というほどでもないがキツイこと、表示のあるピークに上がって一息だ。 地倉山からコブシ嶺に向かって一旦下った所が「山と高原地図」にある雷峠。先ほどの標識のあった雷峠と場所が違っている。 その雷峠から少し登ると、以前はヤブがあった小ピーク(ヤマレコではコブシ嶺最高点)を越えていくが、杭で目印されたルートが作られていたのでヤブを通らずに行けるようになっていた。 そのピークを過ぎると目的地のコブシ峠。 コブシ峠には駐車場をスタートして 2:51’で到着した。 天気が良く大展望が広がっていて、尾鷲方面も眼下の近くに見え熊野灘も見えていたが水平線までは見えなかった。 反対側の大峯方面は、奥駈けの北から南までの稜線が見えていたが、高い所には雲がかかっていて主峰の八経ヶ岳・釈迦が岳・大普賢岳は雲に隠れていた。 大峯の稜線の手前の竜口尾根は間近く目の前に見えていた。 少し風があり寒いので、風下の尾鷲側の斜面で昼食してから引き返す。 地倉山まで戻り、そこからは往路で歩いて来た尾鷲道ではなく県境尾根を歩いて戻ることに。 地倉山からの下りで一部にヤブがあり、マーク・踏み跡はなかったものの歩きやすい尾根で、所々で見える熊野灘方面の展望を見ながら進み P1362を下った所で尾鷲道に復帰。 P1414の県境尾根は同行者が、県境尾根にこだわっていなかったので、そのまま尾鷲道を歩いて駐車場まで戻った。 復路は休憩を入れて 2:42’、下り基調の往路より 9分早かった。 |