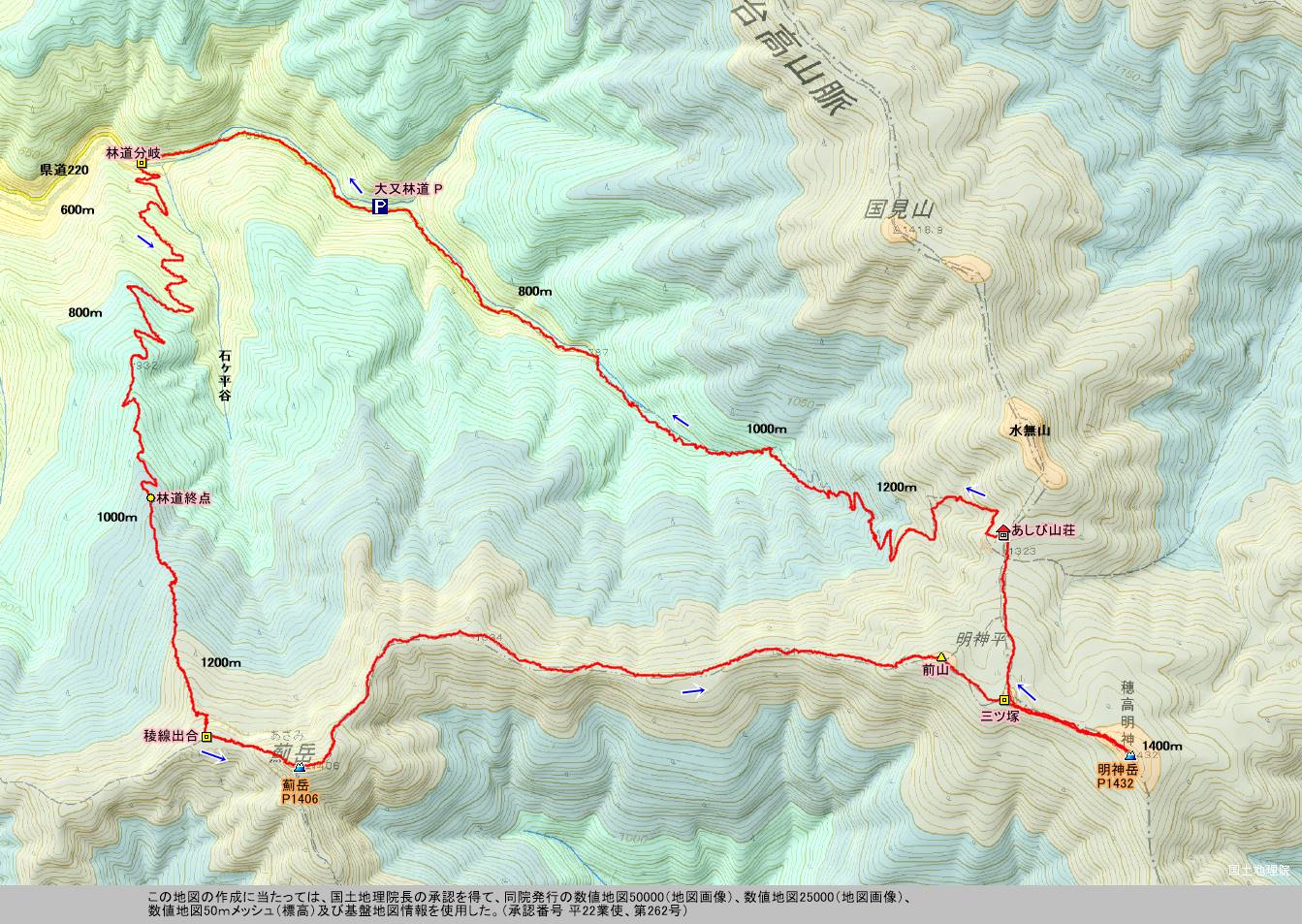

☆別ウインドウで拡大表示☆

歩いた足跡

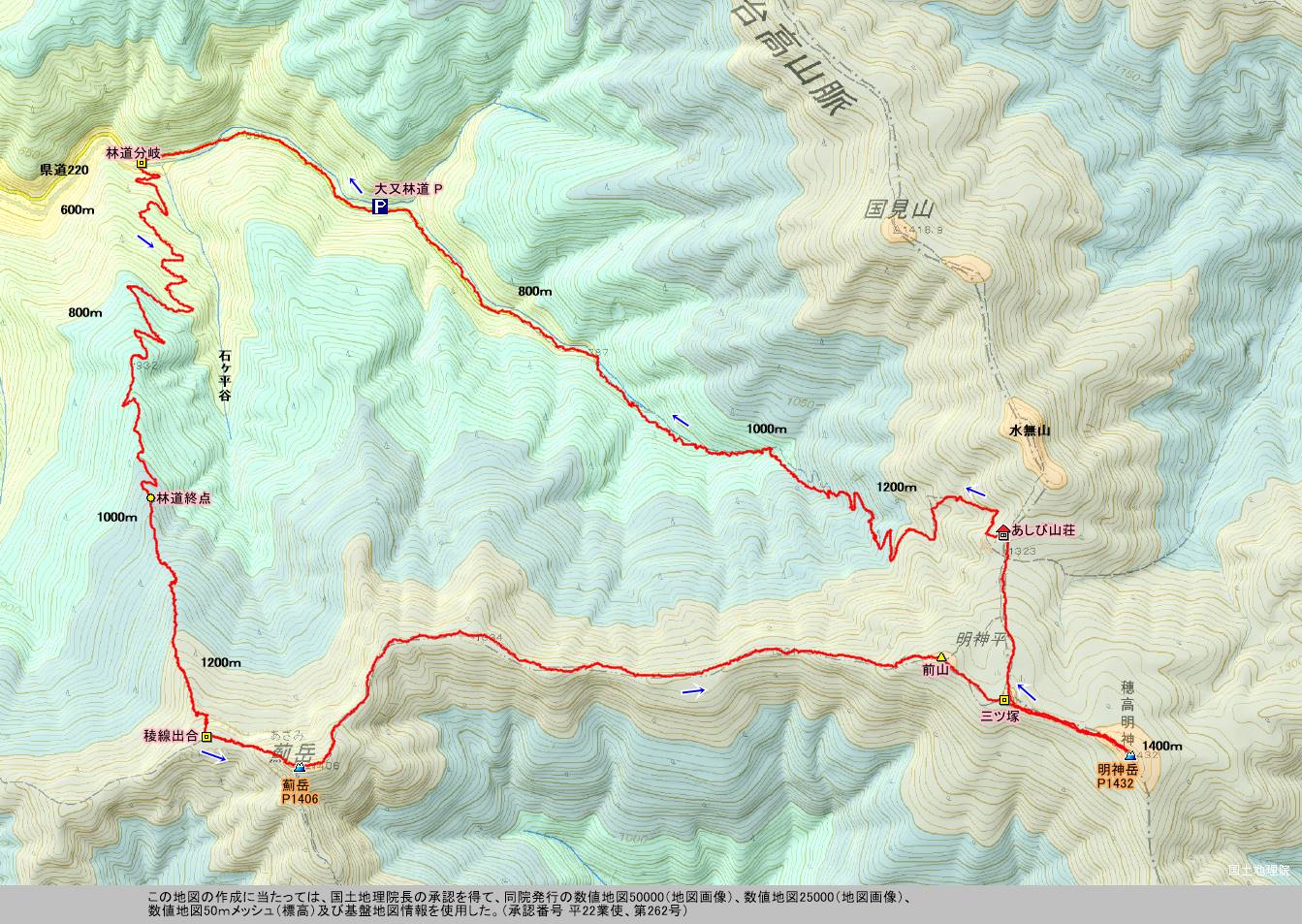

歩行断面図

※ダウンロードできない場合は こちらを参照

| TKM の デジカメと山歩き | 2017/3/11(土) | ☆別ウインドウで拡大表示☆ |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 曇 | |||||

| 薊岳・明神岳 | |||||

| スタート:大又 P → | |||||

| ルート :石ヶ平西尾根から明神平へ周回 | |||||

| 薊岳 =近畿100名山 |  歩いた足跡 |

歩行断面図 |

|||

| 明神岳=関西100名山 | |||||

| 【所在地】奈良県 | |||||

| 【山地系】台高山地 | |||||

| 足跡のダウンロードは ( こちら ) から ※ダウンロードできない場合は こちらを参照 |

|||||

| 標高 | 時間 到着/出発 |

休憩 タイム |

地名・ポイント名 | 区間 歩行タイム |

ガイド本 コースタイム |

(往)歩行 累積タイム |

(復)歩行 累積タイム |

自宅⇔現地 | (往) | (復) |

| 670m | 08:04 | ① 大又林道 駐車場 | 0:11 | - | 0:11 | 出発時間 | 06:05 | 14:10 | ||

| 590m | 08:15 | ② 石ヶ平谷西尾根 県道分岐 | 到着時間 | 07:55 | 17:25 | |||||

| 1:54 | - | 2:05 | ||||||||

| 10:09 | ③ 稜線出合 | 片道距離 | 67 ㎞ | 68 ㎞ | ||||||

| 0:21 | - | 2:26 | ||||||||

| 1406m | 10:30 | ④ 薊岳 P1406 | 往復距離 | 134 ㎞(AVG= - ) | ||||||

| 1:10 | - | 3:36 | 1:10 | |||||||

| 11:40 | ⑤ 三ツ塚 | |||||||||

| 0:10 | - | 3:46 | 1:20 | |||||||

| 1482m | 11:50 | ⑥ 明神岳 P1432 | ASC(総上昇)プロトレック | 1000 m | ||||||

| 0:22 | 0:25 | 4:08 | 1:42 | |||||||

| 12:12~12:35 | 0:23 | ⑦ 明神平 | DSC(総下降) 〃 | 990 m | ||||||

| 1:24 | - | 5:32 | 3:06 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 13:59 | ⑧ 大又林道 駐車場 | 総上昇量(GPS)eTrex | 1088 m | |||||||

| 5:55 | 0:23 | 5:32 | - | 移動距離(GPS) 〃 | 12.7 ㎞ | |||||

奈良 ⇔ 《R24》 ⇔ 《県14》 ⇔ 《R166》 ⇔ 《県219》 ⇔ 《R166》 ⇔ 《県16》 ⇔ 《県220》

県道220終点にある 大又駐車場

P → 県道別れ → 《石ヶ平谷 西尾根》 → 薊岳 → 前山 → 三ツ塚 → 明神岳 → 明神平 → P

今日は 3月11日 東日本大震災から 6年。

あれから もう 6年も経った、いやまだ 6年かな。被災を受けた人は、まだ終わっていなく仮設住宅などで暮らしており、元の地に戻れるのはまだまだ先だ。

世間は大分春めいてきた。寒い日もあるが徐々に温かくなりつつある。文字通り三寒四温。

冬山の最後となるかもしれない山歩きに、薊岳に登ることにした。

ルートは石ヶ平谷西尾根(石ヶ平谷左岸尾根)から薊岳に上り、時間があれば桧塚方面まで足を延ばし、明神平から下山の予定とした。

薊岳に県道駐車場方向から直接登る尾根ルートとしては、① P1034からの尾根 ②石ヶ平谷 東尾根 ③石ヶ平谷西尾根 の 3つの尾根がある。

①の尾根は2015-5-30に、②の尾根は 2016-6-15に 歩いた。

最近まとまった降雪のあったという報道もなく、このところの温かさで、雪も可成り解けていると思われるので、③の尾根に挑戦してみる事にした。

大又から県道220の終点にある駐車場に着くと、先着車は 5台のみ。週末で天気も晴れの予想であるので、もっと多いと思っていたのに少し意外だ。

車で来た県道を 1㎞ほど引返し、堰堤前で四郷川を渡り、石ヶ平谷西尾根(石ヶ平左岸尾根)に新しく作られた林道に入る。

林道には車の轍の跡が残っているので、林道作業中だとクレームが出るかも。しかし今日は週末の早朝なので、多分問題なし。

作られたばかりである事にもよるが道幅もあり整備された道だが、傾斜は可成りキツイ。尾根から大分外れる所もあり、林道をそのまま上がって行って良いか不安になりながら進む。

林道の途中に停めてあったブルドーザーの後部には「奈良県緑の産業再生プロジェクト事業」と書かれていたが、そのための林道を作り込んでいるようだ。

林道の行先を心配しつつ登って来たが、高度 800m付近から林道は尾根芯に向かい始め、一旦尾根芯まで出た。そこで林道を別れ尾根を登るか、そのまま林道を詰めるかで迷う。

尾根上には伐採木があり障害となっている模様なので、林道を詰めて行く事にした。

その後林道は尾根横を回り込みながら時折に尾根芯で折り返したりしながら、尾根に沿って登っていた。

そんな状態が続き、高度 1030mの尾根芯の所で林道の終点になった。

登り始めが 600mなので 430mの高度差を林道で稼いだ。稜線までの残りの高度差は 300mだ。

林道終点からそのまま尾根を進む。尾根上には障害物がなく 100mほど進むといきなりの急傾斜に変わった。

踏み跡やテープはないが、登りなので尾根の中央を登ればよいが、登れない様な傾斜もあるので横に振りながら尾根を登って行く。

暫くそんなんで頑張って歩き高度を上げていると、尾根を吹き抜ける西風が暴風になり、木に着いている霧氷を吹き飛ばし横からたたきつけてきた。防寒着のフードを被り防御する。

稜線まであと少しの高度 1290m付近にくると、その先は行く手をたちはだかる壁のような急傾斜が待っていた。ここまで、風が強いため尾根上には残雪は少なく、アイゼンは不要であったが、ココでアイゼンを装着。

正面突破で登りかけたが、あまりの傾斜に危険で登る事が出来ず。

ここまで来て撤退かと、元に戻り登れそうな所はないかと見回す。

正面右は深い谷に見えるので、危険そう。左も谷になっているが、少し横移動できれば、正面の上部に行けそうな感じに見えた。

横移動が危険だが、雪が凍ったように固く締まっているので、アイゼンでステップを切って、転倒さえしなければ通過できそうだ。

そのアイゼンを叩きつけるようにして締まった雪に打ち込みながら、一歩一歩進み、少し横に回り込んでから、上部を目指す。

横斜めからとはいえ、こちらからの傾斜も半端ない。アイゼンの前爪を雪に打ち込みながら、キックステップで登って行く。滑ってしまうとたちまち滑落だ。当方はピッケルを持っていないが、この場面はピッケル必携の所だ。

そんな状態で 数十メートルほどの高度を何とか登りきり無事に稜線に辿り着いた。

アイゼンを打ち込みながら登って来たので足首がおかしくなっていた。痛めたかも。

稜線に出て一安心し、薊岳に向かう。しかしすぐ先で細尾根の岩稜部分があり、再び緊張を強いられる。

単独なので、ちょっとした事故でも命取りになりかねないので、とにかく慎重に進む。

そんなで、無事に薊岳の山頂に到着。ガスっていて周りの景色はゼロ。相変わらず風が強くジッとしていると寒い。

で、早々に明神平に向かう。明神平方面から誰か訪れた人がいたかと思ったがノートレースだった。

雪庇に気を付け下って行くと、所々で雪深い所もあった。

何度も通ったルートであるが、トレースがないので、方位を間違えないように時々確認しながら進む。

前山手前の鞍部まで来ると、一人分の足跡が往復していた。薊に向かうのを断念した人でもいたのかな。

薊岳から、ここまで思った以上に時間がかかり、おまけに結構クタビレテしまった、前山への登りがシンドい。

前山に上がると、単独の青年が斜面の上部に三脚をたて、ヒップソリで斜面を滑って遊ぶ姿を自撮りしていた。

出来ればと思っていた桧塚は時間的に無理になったので、明神岳まで行って引返すことにする。

三ツ塚から明神岳への登りで単独さんを抜き、明神岳に着くと、桧塚から戻って来たと思われる青年 2人さんが一服されていた。

明神岳は特に見るべきものはないので、早々に引返す。

雪深い所を明神平に下り、あしび山荘の横で風を除け昼食にする。先ほど前山でヒップソリで遊んでいた青年が先客でいた。

山専ボトルのお湯でカップ麺を食べていると、手が異様に冷たくなってきて指先が痛くなってきた。

とても食後のコーヒーを飲むことは出来ず、手袋をすると、その手袋が冷たい。

防水の手袋だが長く使っていたので防水が切れたのかも。予備の手袋を持っているので、即交換する。

ドライな手袋に変えても、指先の痛みは治まらない。動けば血が巡るので、早々に昼食を切り上げ下山に向かう。歩きだして痛みが治まるまで少し時間がかかった。

下山ルートは多くの人が歩いているので、トレースがシッカリと出来ているので、そのトレースを追ってドンドンと下って行く。所々で地面が見えている所もあるが、下りなのでアイゼンを外せない。

1200m付近のトラバース道もステップが切ってあるので、問題なく通過。

途中 4回の渡渉も、それほど水量は多くなかったので、難なく通過し、最後の渡渉地点の先でアイゼンを外した。

林道に着地してから、食べ損なったオニギリを食べながらブラブラと林道を下り、無事に駐車場に戻った。

今日登った、石ヶ平谷西尾根は途中まで林道が整備されており楽勝かと思ったが、稜線直下の高度差 50mが激坂で危険がイッパイだった。

雪の状態がチョウド良く、何とか登る事が出来たが、もっと雪深い時や無雪期はどんな具合だろうか。

帰路の R24で渋滞にあったが、ジムのサウナで汗を流して帰宅した。